Author: admin

金子有美子会員からの報告:フィリピンでの合同平和・治安維持部隊(Joint Peace and Security Teams) の宿営地が完成し譲渡式が行われた (18/12/2020)

フィリピン、ミンダナオ島のノース・コタバト州、ピキットにて、2020年12月8日Joint Peace and Security Teams(JPSTs)の宿営地が完成し、その譲渡式が行われました。JPSTsとはフィリピン国軍、フィリピン国家警察、およびモロ・イスラム解放戦線(MILF)の元戦闘員で構成された合同平和・治安維持部隊です。敵対関係として戦っていたグループが、紛争後の治安維持のため一つのチームとして活動するこの仕組みは、平和構築において世界で初めての試みです。

ワンヤングワールド日本委員会の創設者である大久保公人氏が、190カ国から3,000人の若いリーダーが参加して2022年5月に東京で開催されるワンヤングワールドサミットの重要性を説明した。 (05/12/2020)

One Young Worldは2009年世界経済フォーラムにおいてその開催が宣言され、2010年2月ロンドン、2011年9月チューリッヒ、2012年10月ピッツバーグ、2013年10月ヨハネスブルグ、2014年10月ダブリン, 2015年11月バンコク、2016年9月オタワ、2017年9月ボゴタ、2018年10月ハーグ、2019年10月ロンドン、2020年10月ミュンヘン(2021年7月に延期)、そして2022年5月には東京にて開催される。

長谷川祐弘教授による「国連平和活動における政治的解決法の優位性」 (09/12/2020)

関西学院大学は神余隆博教授の国連外交大学院コースで、2020年12月9日水曜日15:10-16:40日本時間に、長谷川教授を講師として招いて公開ZOOMセミナーを開催します。セミナーへの参加をご希望の場合は、エリザベス・ガマラさん(egamarra15[@]yahoo.com)までご連絡ください。

10月31日GPAJオンラインセミナー:アフガニスタンにおける国連の役割に関してガフオルザイ大使と山本大使によって精査されました。(15/11/2020)

アフガニスタン政府高官のガフオルザイ大使は、GPAJのオンラインセミナーで、2020年9月12日にカタールのドーハで開催されたアフガニスタン政府とタリバングループとの間の和平交渉の意義について説明しました。

[東京平和構築フォーラム2020] 星野俊哉元国連大使11月14日の開催される本年度フォーラムで基調講演を行います。(14/11/2020)

プログラムはこちらからご覧ください。参加をご希望の方は、谷本真邦事務局長(tanimoto[@]tenaz.jp)へご連絡ください。

GPAJセミナー「『権力』対『権威』」:2003年のバグダッドにおける国連の役割」 (03/11/2020)

日本国際平和構築協会(GPAJ)は、元国連外交官でセルジオ・デメロ国連事務総長特別代表が死亡した2003年8月バクダット爆弾テロ事件の生存者のCarolina Larriera女史による「『権力』対『権威』」:2003年のバグダッドにおける国連の役割」と題するセミナーを10月24日に開催しました。当日のプログラムはこちらをご覧ください。

FICS-Japanオンライン講演会 (20/10/2020)

国連システム機関に勤務したことのある方で、ご参加いただける方は、10月18日(日)までにメールで髙瀬千賀子・執行委員(chikako.takase[@]gmail.com)にお伝え下さい。皆さまのご参加をお待ち申し上げます。詳細はこちらをご覧下さい。

国連学術評議会(ACUNS)東京事務所は2020年11月7日土曜日15:00-18:00(日本時間)に国際リーダーシップに関するオンラインセミナーを開催します (07/10/2020)

このオンラインセミナーには、国連学術評議会の会長でジョージタウン大学のLise Morjé Howard教授と、元国連人権副高等弁務官のKateGilmore教授が参加します。このセミナーに興味のある方は、添付されたプログラムを見て、こちらの登録フォームに記入してください。

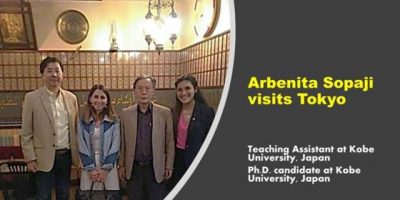

アルベニータ・ソパージ神戸大学助師が東京を訪問し日本国際平和構築協会の会員の増加にいかに対処していくか長谷川祐弘理事長、井上副理事長とガマラ理事と話し合った。(01/10/2020)

GPAJ Member, Arbenita Sopaj visited Tokyo from Kobe University this week. Arbenita has been an active member of GPAJ as one of the moderators for the zoom conference on “The Impact of the UN Intervention on Contemporary Kosovo” featuring Ambassador Leon Malazogu and others. She held an informal lunch with Sukehiro Hasegawa, President of GPAJ, Ken Inoue, Vice President of GPAJ, Elizabeth Gamarra, member of the GPAJ Board.

张贵洪教授曰く「将来の国際協力は、人間の安全保障、尊厳、平等、自由にもっと注意を払うべき」(23/09/2020)

中国日報(英語版)が9月23日の記事で、国連および復旦大学国際機関研究センターの所長で日本国際平和構築協会の会員である张贵洪教授が、国連は普遍的な価値とグローバルな規範と倫理を促進する上で独特の役割があることを認めた。この記事の全文はこちらをクリックしてください。

「国際平和デー」 International Day of Peaceの9月21日の午前12時より日本全国の社寺,教会や公園で開催され、東京では増上寺で彬子女王殿下を迎えて行われた。(21/09/2020)

東京では大本山増上寺で開催された式典で平和の鐘を彬子女王殿下が最初に打ち来賓の方々が続いた。鐘打式の後に長谷川祐弘実行委員長が趣旨説明を行った。そして千玄室日本国際連合協会会長裏千家大宗匠と東久邇吉子世界連邦文化教育推進協議会会長/東久邇家当主が挨拶をし、小池百合子東京都知事が祝辞を述べられた。また国連75周年記念行事担当のファブリツィオ・ホスチャイルド国連事務次長からのメッセージが読み上げられた。式典の模様はこちらをご覧ください。(リポーター:渡邊優紀)

佐藤美央前副理事長送別会 (20/09/2020)

佐藤美央前副理事長が10月にはパキスタンのIOM事務所長として赴任されるとのことで、後任の熊谷副理事長が送別昼食会を催しくださった。久しぶりにレストランで8人の会員が集まって食事をしながら話し会えて楽しかったです。フィリピンのUNDP勤務中の金子有美子会員が加わってくれた。右から井上健副理事長、佐藤美央理事・IOM所長、水野孝昭理事・神田外国語大学教授、田辺圭一監事・東海大学教授、金子有美子会員・UNDP職員、長谷川祐弘、熊谷奈緒子副理事長・青山学院大学教授。

日本国際平和構築協会セミナー「エルドアン政権のトルコ」 (12/09/2020)

9月12日に開催されたセミナー「エルドアン政権のトルコ」で、宮島昭夫・駐トルコ大使(9月15日付でポーランド大使に転勤発令)が講演しました。宮島大使は、激動する中東の「新たなパワー」としてのトルコを外交、軍事、内政、経済の各方面から解説しました。また、米国の影響力が低下するなか、独自の路線を進むトルコは、地域の安定のカギを握る、と強調しました。

第2回オンライン・ブックレビュー2020年10月3日 土曜日15:00-17:00『開発と汚職』 明石書店 2018年 (03/10/2020)

参加希望者はこちらから参加申し込みフォームにアクセスし、お名前・メールアドレス・ご所属などの必要事項をご記入いただきますようお願いいたします。

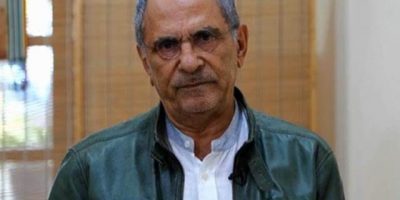

ラモスホルタ大統領が米国のガバナンス制度とアメリカ人の強靭性(レジリエンス)を高く評価 (05/09/2020)

2020年9月5日に行われた日本平和構築協会の会員とのオンライン会話において、ラモスホルタ元大統領は「より良い世界のために戦っているアメリカの並外れた人々を見たとき、私はアメリカの制度に感銘を受けた」と述べた。そして、米国が国連に戻り、ジョー・バイデンが外交的に中国に手を差し伸べ、中国と米国の関係が変化することを楽観視した。この会話の内容の日本語版はここをクリックして下さい。